Physik

Bestimmung der Erdbeschleunigung g am Lilo mit Hilfe einer Videoanalysesoftware

Wie schnell fällt ein Ball zu Boden? Und wie genau können wir die Erdbeschleunigung g messen? Schülerinnen und Schüler am Lilo haben das mit einer Videoanalyse erarbeitet. Das Experiment: Um den Ortsfaktor g zu bestimmen, ließen die Schülerinnen und Schüler einen Ball aus etwa 10 Metern Höhe fallen. Mit ihren iPads filmten sie den freien Fall und konnten so die Bewegung des Balls genau verfolgen. Anschließend bestimmte eine Software Bild für Bild, wo sich der Ball in den einzelnen Momenten befand.

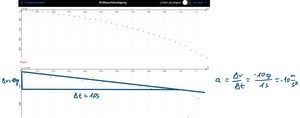

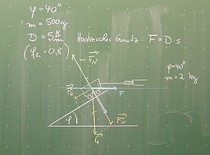

Wie schnell fällt ein Ball zu Boden? Und wie genau können wir die Erdbeschleunigung g messen? Schülerinnen und Schüler am Lilo haben das mit einer Videoanalyse erarbeitet. Das Experiment: Um den Ortsfaktor g zu bestimmen, ließen die Schülerinnen und Schüler einen Ball aus etwa 10 Metern Höhe fallen. Mit ihren iPads filmten sie den freien Fall und konnten so die Bewegung des Balls genau verfolgen. Anschließend bestimmte eine Software Bild für Bild, wo sich der Ball in den einzelnen Momenten befand.Auswertung der Bewegung: Mithilfe der gewonnenen Daten erstellten die Schülerinnen und Schüler ein Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm. In diesem Diagramm zeigt sich, dass die Geschwindigkeit des Balls mit der Zeit gleichmäßig zunimmt. Die Steigung der Geraden in diesem Diagramm entspricht der Erdbeschleunigung g.

Ergebnisse und Vergleich mit dem Literaturwert: Als Ergebnis erhielten die Schülerinnen und Schüler eine Erdbeschleunigung von etwa -10 m/s². Dieser Wert liegt nah am Literaturwert von -9,81 m/s². Das zeigt, dass die Methode der Videoanalyse eine gute Möglichkeit ist, die Erdbeschleunigung zu bestimmen.

Dieses Experiment verbindet klassische Physik mit moderner Technik und macht ein grundlegendes Naturgesetz anschaulich und (hoffentlich) verständlich!

Hier die Auswertung.

Leistungskurse besuchen 70-Jahr-Feier des CERN an der Universität Heidelberg

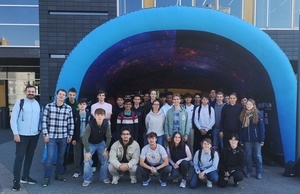

Am 20. September 2024 hatten die Leistungskurse der K1 und K2 die Gelegenheit, anlässlich der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum des Kernforschungszentrums CERN an der Universität Heidelberg teilzunehmen. Begleitet von Herrn Coktasar und Herrn Als erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die faszinierende Welt der Teilchenphysik.

Am 20. September 2024 hatten die Leistungskurse der K1 und K2 die Gelegenheit, anlässlich der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum des Kernforschungszentrums CERN an der Universität Heidelberg teilzunehmen. Begleitet von Herrn Coktasar und Herrn Als erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die faszinierende Welt der Teilchenphysik.Die erste Station des Programms war eine interaktive Rallye über den Campus im Neuenheimer Feld. Mithilfe von Augmented Reality konnten die Schülerinnen und Schüler die Dimensionen der vier großen Experimente am CERN auf beeindruckende Weise erleben und sich so ein besseres Bild von der Größe und Komplexität der Forschungseinrichtungen machen.

Im Anschluss folgten drei Vorträge von Professorinnen und Professoren der Universität Heidelberg. Themen wie Teilchen und Antiteilchen sowie die Herausforderung, den Unterschied zwischen ihnen zu finden, standen im Fokus. Eindrucksvoll war auch der Vortrag über den "besten Kühlschrank der Welt", der in Heidelberg gebaut und genutzt wird, um das Verhalten von Antimaterie nahe dem absoluten Nullpunkt (weniger als -270°C) zu untersuchen.

Abgerundet wurde der Tag durch eine Ausstellung zu den Teilchendetektoren des CERN. Doktoranden und Studierende erklärten anschaulich, wie die bei den Experimenten anfallenden Daten erfasst und ausgewertet werden. Dabei hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, direkt mit den Wissenschaftlern ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen zu stellen.

Der Ausflug bot den Schülerinnen und Schülern wertvolle Einblicke in die Spitzenforschung und die Welt der Teilchenphysik. (Als)

Physik als Unterrichtsfach

Physik als grundlegende Naturwissenschaft nimmt eine wichtige, wenn auch nicht herausragende Stellung unter den Schulfächern ein. Dieser Bedeutung wird der Unterricht ab Klasse 7 bis mindestens Klasse 10 mit jeweils 2 Wochenstunden im naturwissenschaftlichen oder im sprachlichen Profil gerecht.

Sei es in Theorie oder Anwendung, sei es als Demonstrationsexperiment oder als Schülerversuch, sei es intuitiv anschaulich oder verallgemeinert mathematisiert: immer ist ein in Methodik und Didaktik reichhaltiges Unterrichten möglich.

Sei es in Theorie oder Anwendung, sei es als Demonstrationsexperiment oder als Schülerversuch, sei es intuitiv anschaulich oder verallgemeinert mathematisiert: immer ist ein in Methodik und Didaktik reichhaltiges Unterrichten möglich.

Es werden nicht nur physikalische Inhalte, Modelle und Methoden gelehrt, sondern es werden alltagsbezogene Anwendungen vermittelt, Bezüge zu anderen Fächern – Biologie (z.B. Optik und Akustik), Chemie, Musik (wiederum Akustik), Geschichte (historisches Umfeld wissenschaftlicher Entdeckungen und deren Rückwirkung) und nicht zuletzt der Mathematik – hergestellt, eine Grundlage zu sachorientierter Kritikfähigkeit moderner Technologien geschaffen, die Geschichte der Physik in ihrer historischen und gesellschaftlichen Einbettung verstanden, das sprachliche Verständnis- und Ausdrucksvermögen gefördert, die Kreativität zum Problemlösen unterstützt sowie soziale Kompetenzen im Argumentieren und gemeinsamen Planen und Durchführen von Experimenten geschult.

Physik in der Mittelstufe

Innerhalb dreier Jahre der Mittelstufenphysik lernen die Schüler nahezu alle physikalischen Disziplinen der Physik kennen: Akustik, Mechanik, Optik, Wärmelehre, Elektrizitätslehre, Magnetismus, Struktur der Materie und Radioaktivität.

Physik in der 10. Klasse

In der 10. Klasse werden die physikalischen Einsichten am Beispiel der klassischen Mechanik und der Thermodynamik unter Zuhilfenahme mathematischer Methoden vertieft. Physikalische Begriffe wie kinematische Größen, Masse, Kraft, Arbeit, Energie und Impuls werden geschärft und die gegenseitige Beeinflussung untersucht. Naturgesetze – allen voran die Newtonschen Gesetze – werden gefunden, formuliert und verifiziert. Zur Lösung mechanischer Probleme werden zwei Alternativen, nämlich das Arbeiten mit Kräften und Bewegungsgesetzen einerseits und das Verwenden der Erhaltungssätze von Energie und Impuls andererseits, vorgestellt und miteinander verglichen.

Die Bedeutung der Thermodynamischen Hauptsätze für unser Leben auf der Erde wird herausgearbeitet und soll bei den Schülern ein Bewusstsein für die Grenzen unseres Energieumsatzes und Alternativen schaffen, ohne ein defaitistisches Schulterzucken oder eine pessimistische Haltung hervorzurufen. Vielmehr ist die nachwachsende Generation bei der Lösung dieser Probleme gefragt.

Physik in der Mittelstufe

Innerhalb dreier Jahre der Mittelstufenphysik lernen die Schüler nahezu alle physikalischen Disziplinen der Physik kennen: Akustik, Mechanik, Optik, Wärmelehre, Elektrizitätslehre, Magnetismus, Struktur der Materie und Radioaktivität.

Physik in der 10. Klasse

In der 10. Klasse werden die physikalischen Einsichten am Beispiel der klassischen Mechanik und der Thermodynamik unter Zuhilfenahme mathematischer Methoden vertieft. Physikalische Begriffe wie kinematische Größen, Masse, Kraft, Arbeit, Energie und Impuls werden geschärft und die gegenseitige Beeinflussung untersucht. Naturgesetze – allen voran die Newtonschen Gesetze – werden gefunden, formuliert und verifiziert. Zur Lösung mechanischer Probleme werden zwei Alternativen, nämlich das Arbeiten mit Kräften und Bewegungsgesetzen einerseits und das Verwenden der Erhaltungssätze von Energie und Impuls andererseits, vorgestellt und miteinander verglichen.

Die Bedeutung der Thermodynamischen Hauptsätze für unser Leben auf der Erde wird herausgearbeitet und soll bei den Schülern ein Bewusstsein für die Grenzen unseres Energieumsatzes und Alternativen schaffen, ohne ein defaitistisches Schulterzucken oder eine pessimistische Haltung hervorzurufen. Vielmehr ist die nachwachsende Generation bei der Lösung dieser Probleme gefragt.

Physik in der Kursstufe

In der Kurstsufe kann ein zwei- und ein vierstündiger Kurs Physik angeboten werden. Während beim zweistündigen Kurs eine wissenschaftspropädeutische Grundbildung angestrebt wird, steht beim vierstündigen Kurs die systematische, vertiefte und reflektierte wissenschaftspropädeutische Arbeit im Mittelpunkt, so dass hier ein größerer Spezialisierungsgrad, ein höheres Abstraktionsniveau sowie eine in Inhalten, Theorien und Modellen größere Komplexität erreicht werden.

In der Kurstsufe kann ein zwei- und ein vierstündiger Kurs Physik angeboten werden. Während beim zweistündigen Kurs eine wissenschaftspropädeutische Grundbildung angestrebt wird, steht beim vierstündigen Kurs die systematische, vertiefte und reflektierte wissenschaftspropädeutische Arbeit im Mittelpunkt, so dass hier ein größerer Spezialisierungsgrad, ein höheres Abstraktionsniveau sowie eine in Inhalten, Theorien und Modellen größere Komplexität erreicht werden.

Die Inhalte decken sich weitgehend: Elektrische und magnetische Felder, elektromagnetische Induktion, elektromagnetische Schwingungen und Wellen sowie Wellenoptik, mechanische Schwingungen und Wellen, Quanten- und Atomphysik sowie mehrere Wahlmodule (z.B. Relativitätstheorie, Elementarteilchenphysik, Astrophysik etc.)

Die Inhalte decken sich weitgehend: Elektrische und magnetische Felder, elektromagnetische Induktion, elektromagnetische Schwingungen und Wellen sowie Wellenoptik, mechanische Schwingungen und Wellen, Quanten- und Atomphysik sowie mehrere Wahlmodule (z.B. Relativitätstheorie, Elementarteilchenphysik, Astrophysik etc.) Ausstattung

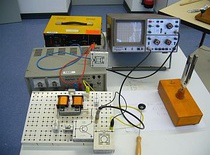

Das Liselotte-Gymnasium verfügt nicht nur über eine umfangreiche und gepflegte Sammlung von Demonstrationsexperimenten, sondern über zahlreiche Praktikumsmaterialien aus nahezu allen Unterrichtsbereichen. Seien es mechanische oder optische, elektrische oder elektronische Versuche oder auch Experimente aus der Wärmelehre: die Schüler erfahren in Kleingruppen selbständig den Umgang mit Messinstrumenten, lernen Messfehler einzuschätzen und entdecken gesetzmäßige Zusammenhänge. Dafür stehen in beiden Physik-Sälen je 16 Arbeitsplätze mit Wasser-, Strom- und Gasanschluss sowie einer Medienversorgung zur Verfügung.

Fachsprecher: Herr Als, StD